12月11日

《人民日报》11版刊发图片新闻

安徽省淮北市濉溪县蒙村村民

在晾晒红薯粉丝

蒙村发展红薯种植产业实现增收

安徽省淮北市濉溪县蒙村村民在晾晒红薯粉丝。蒙村发展红薯种植产业实现增收。 李鑫摄(影像中国)

12月11日

《人民日报》18版刊发图片新闻

在安徽省淮北市濉溪县的农田里

村民正在装运萝卜,及时供应市场

在安徽省淮北市濉溪县的农田里,村民正在装运萝卜,及时供应市场。李鑫 摄

12月17日

《人民日报》13版刊发文章

文体旅融合 多举措发展

将赛事流量转化为经济增量(建设体育强国)

安徽——赛事经济活力满满

走进安徽省淮北市烈山区全民健身中心,一场八人制足球赛激战正酣,不时引得观众欢呼叫好。经过角逐,淮北乐天足球队战胜了来自邻市的宿州欣意足球队。

淮北市烈山区文旅体局副局长苏建介绍,这是淮北市连续举办的第三届八人制足球冠军联赛,共有12支业余球队参加,赛事影响力不断上升。“赛事提供了竞技的平台,还吸引了周边地区的足球爱好者前来参赛、观赛、旅游。”苏建说。

刘琼琼是一家超市的管理人员,周末,她经常带孩子来烈山区全民健身中心,“每次先品尝各式美食,再到健身中心看球,充实且惬意。”

八人制足球冠军联赛、“淮BA”篮球联赛、全市趣味运动会、快乐健身垂钓赛……月月有赛事、周周有活动、人人可参与,这座皖北小城的健身氛围十分浓厚。

水东镇“和美乡村杯”村BA在安徽省和美乡村精品示范村祁梅村、前进村举行。决赛现场,随着一记压哨三分球,枣乡队将比分追平。比赛进入加时阶段,双方攻守激烈。这场家门口的大赛,点燃了乡村篮球激情。现场还开设了线上直播,在直播比赛的同时,镇村干部还在直播间展销水东蜜枣、富硒稻米、菜籽油等农特产品。

尽管下着小雨,淮北市“龙脊天路”景区内依然游客不减,停车场不乏来自江苏、河南等地的车辆。这里曾举办长三角自行车联赛和“奔跑吧·少年”主题健身活动,景区内亲子乐园、云端露营、高空滑索等项目颇受欢迎。“2022年底,公司在景区内打造了卡丁车基地和无动力乐园。现在,这里已成为市民休闲度假的好去处。”淮北市禾嘉景区管理有限责任公司总经理宋平介绍,得益于当地丰富的文体旅赛事活动,项目仅用一年就实现了盈利。

“淮北的赛事活动越来越丰富,吸引了长三角地区乃至全国的体育爱好者,单项赛事活动平均参与人数达500人。”淮北市文旅体局副局长徐昕介绍,去年全市举办全国及长三角系列赛事16项、省市级赛事60余项,培育了“淮BA”篮球联赛、“淮超”足球联赛等体育品牌,带动间接消费超1亿元,赛事经济活力迸发。

“管,咋不管!俺估摸着您老也该来了。您坐,俺给您办。”铁运社区党总支书记、居委会主任刘迎春顺手接了杯“暖心豆浆”,“您喝,无糖嘞!”

“早先那些个柜台和窗口哩?”丁荣接过豆浆,左右打量着“居民会客厅”这个新鲜事物。“都没啦!您看现在可亮堂,俺娘俩这样面对面多热乎?”刘迎春回应。片刻,业务顺利办结。

“一岗通办”办事台一侧,满墙书柜下方,孩子们席地而坐,翻看着故事书;另一侧,老人们围坐一桌,由铁运社区党总支副书记任婉婉担任讲师的“智能手机培训班”如期开班。

“小任这闺女教得不孬,比我儿子都有耐心。”李家春老人不住点赞。

“好归好,银行卡可不管随便绑,钱袋子千万得扎紧喽!”任婉婉声音抬高了八度。

“会客厅”虽不大,却被温暖塞了个满满当当。

今年4月,铁运社区将原本9个办事窗口整合为“一岗通办”办事台,变“行政化”党群服务中心为“家庭式”居民会客厅。“其实现在绝大多数事项都可以手机办理,但老人使用手机往往不熟练,需要现场办理。俺们社区老人占比超六成,要是事事挨个上门办,根本跑不开呀!”刘迎春坦言。

如今这么一改,老人们免去了多头问、多头办,只要进一扇门、找一个人就妥。“跟俺们距离近了、沟通顺了、感情更深了!”刘迎春介绍,工作效率的提升更是肉眼可见,“过去9个窗口就需要9名工作人员,算上带班干部,得10来个人成天在这耗着。”如今,经过通岗培训,每名工作人员都可以办理所有业务,每天只需一名社区两委干部坐镇,一名工作人员配合即可,其他工作人员全部派出去、下网格,上门听民意、解民忧。

“左翔!”听到社区“热心肠”朱少义直呼自己大名,没像往日一样叫“闺女”,杨庄街道淮选社区党总支书记、居委会主任左翔心里“咯噔”一下。

“太阳能热水器咋了?咋大家伙儿都在说?”老朱面有愠色。“哎哟,俺的朱叔,俺也是有苦难言,俺们社区这么多老房子屋顶漏水,不修可管?屋顶太阳能热水器有的都用十年了,施工队一碰就掉粉,你说咋办?”左翔也委屈。

左翔随即召集群众代表、老党员代表、施工队代表等到“居民会客厅”商议。几番拉扯,终于有了交代。“施工队保证不损坏热水器,经过鉴定确因施工损坏的,找我!”左翔拍着胸脯保证。

占公共绿地种菜、电瓶车飞线充电、遛狗不牵绳……桩桩件件事无巨细,今年以来,烈山区16个“居民会客厅”共召开议事会超130场,化解矛盾纠纷250多起,协调解决小区治理难题近200件。

“拆掉的是距离,筑起的是信任,俺们就是为了给群众站台!”杨庄街道党工委书记范家兵感慨。(本报记者 丁一鸣

近年来,安徽省濉溪县立足生猪屠宰和猪肉制品精深加工,通过延伸产业链、提升价值链、打造供应链,不断提高企业市场竞争力,目前肉制品企业加工生产的生鲜肉、低温肉制品、休闲食品、中式肉制品、调理肉制品等10大系列100多个品种的产品,畅销上海、浙江、江苏和安徽等长三角地区各大生鲜超市及肉类批发市场,产值逾10亿元。图为在该县百善工业园内,一家肉制品加工企业的工人在车间分割猪肉。 万善朝 摄(来源:大国三农)

安徽濉溪县用好茶馆调解协商阵地——

边喝茶边协商 怨气没了和气多了

淮北大鼓艺人周素芬正在为茶客们宣讲。

“南有六尺巷,礼让共和谐;北有一杯茶,一笑泯恩仇。”近日,在安徽省淮北市濉溪县临涣镇游船码头旁的怡心茶楼,只听一阵大鼓声响起,老茶客们正乐呵呵地端起杯子怡然聆听。临涣镇现有茶馆22家,每日招待茶客6000多人。喝棒棒茶,听淮北大鼓,已经成了古镇生活的标配。

“自古家和万事兴,离不开妇女这群‘兵’。”沈家大院茶馆的“兵哥调解室”里,当地的淮北大鼓艺人周素芬左手打着手板,右手敲响了大鼓。这次她说唱的是全国妇联权益部编写的“看、听、问、帮、报、想、讲、记”妇女维权八字工作法。

周素芬是临涣镇“乡村小喇叭”理论政策宣讲志愿服务队的一员。临涣镇巧妙地将宣讲与茶文化、淮北大鼓融合起来:倒上一杯棒棒茶,志愿者们唱起淮北大鼓,让茶客们沉浸在临涣茶文化中,潜移默化地接受宣讲。

在临涣镇,茶馆也一直具备着民间调解、和事的功能。每当街坊邻居互呛,闹得脸红脖子粗的时候,他们首先想到的就是去茶馆解决争执。“走!到茶馆去评评理!”于是,茶馆中处事公道、有威望的茶客、师傅就会主动站出来给人评理,从中说和。

为了进一步利用好临涣镇棒棒茶文化和茶馆的阵地资源,2019年9月,濉溪县妇联在怡心茶楼挂牌成立了“街嫂茶室·妇女微家”,先后动员了茶馆老板张秀侠、村干部李书娟、司法干部李婉春等社会各界妇女加入,并组织当地妇女群众开展“微宣传”,让党的理论方针政策深入人心;进行“微议事”,倾听妇女群众的思想动态和意愿诉求;实施“微援助”,把婚姻家庭矛盾纠纷化解在家门口,真正实现“零距离”服务妇女群众。

“留守的老人、妇女、儿童是我们重点关注的对象,我们‘街嫂茶室’针对这些特定群体发生的家事纠纷开展调解工作。”“街嫂茶室”主任杨延介绍,“街嫂茶室”成员们把有矛盾纠纷的家庭请进茶室,邀请众人参与劝解调停,不但能缓解和平息当事人激动的情绪,也让家庭矛盾纠纷得到有效化解,实现了“红脸进来、笑脸出去”,让一桩桩、一件件的矛盾纠纷大事化小、小事化了。

据介绍,临涣镇目前共有22家茶馆先后设立“茶馆调解室”和“百姓说事点”,配备调解员36名,在19个行政村布设144个“连心茶室”,配备义务调解员200余人,建立“闻风到”“姊妹花”“老支书”“兵哥”“乡村小喇叭”等5个志愿者调解团队,通过以案定补、岗位补贴等方式聚揽优秀调解员48人,培育出“铁嘴”“百事通”“街长”“茶博士”等民间调解能手55人,每人年均调解案件数量超过10件次。

在此基础上,濉溪县着力打造“一公里”调解服务圈,目前共建成专项工程调解室等调解组织300余个,临涣镇“红瓦房”、双堆集镇“小推车”、百善镇“乡村警务背包客”、南坪镇“德育学校”等乡村治理品牌百花争艳。截至目前,濉溪县共调解各类矛盾纠纷1600余件,调解成功率达96%以上。

茶韵悠长,濉溪县的诸多茶馆已不止于调解与宣讲。如今,棒棒茶又“饮”出了新内涵。

“当前乡村振兴的关键在于如何引进人才、留住人才,希望政府和社会各界能够继续关心和支持大学生回乡创业,一定要给予他们足够的政策支持。另外,人才回乡创业初期最担心的往往是产品销售问题,政府部门如果能在县域内打造云仓平台,一定能为更多想回乡创业的年轻人解决很多产品销售难题……”日前,在参加濉溪县委、县政府召开的第八期“棒棒茶会”暨企业家座谈会时,回乡创业的农民企业家王震为全县乡村振兴工作建言。“会议气氛很轻松,尤其是边喝茶边协商,怨气没了,和气多了。”他回忆说。

在“棒棒茶会”上,濉溪县经济和信息化局、县发展和改革委员会等部门的工作人员同企业代表围坐在茶馆里。一方围绕用工、供电、融资环境等频频提问,一方紧扣解决方案、办理期限等一一作答,暂时无法落实的问题也要细细道明缘由……一壶又一壶的棒棒茶下肚,一个又一个的问题也都有了回应。

自2024年初开始,濉溪县委、县政府定期与企业主体就如何优化营商环境等召开“棒棒茶会”暨企业家座谈会,以茶会友、共话发展,全力构建亲清新型政商关系。通过创新打造“一窗通办”综合窗口,将县科技局、县经信局、县商务局等8家单位的低频事项集中进驻“一窗通办”综合窗口统一受理,提高服务效率。此外,全面优化“快办”志愿服务,用好涉企服务“绿色通道”,对重点企业、重点项目实行急事急办、跟踪代办等服务方式,简化手续、快审快办,打造更优的政务服务模式。

淮北市委常委、濉溪县委书记黄韡表示,为推动濉溪经济高质量转型升级,濉溪县将坚持全方位强服务、全要素强供给、全周期强落实,闭环式解决企业诉求,做到“件件有回音,事事有着落”。

12月4日

《中国商报》7版刊发文章

安徽淮北:农文旅融合助力乡村振兴

苹果正成为宋疃镇的“名片式”农产品

初冬时节,淮北大地麦苗青青,风景如画。近日,中国商报记者来到淮北市烈山区宋疃镇和村社区,实地探访该市推动观光农业和乡村旅游融合发展的生动实践。

宋疃镇和村社区是淮北市远近闻名的水果村,也是长三角绿色农产品生产加工基地、省级电商示范村。和村及周边有苹果园1.1万亩,年产优质苹果1.8万吨,年产值约1.05亿元,和村苹果已成为当地的“名片式”农产品。

为推动观光农业和乡村旅游融合发展,和村社区因地制宜打造小镇会客厅、梨园、打麦场、苹果广场等一批主题鲜明且有特色的乡村旅游景点,在提升和村苹果知名度的同时,带动村级集体经济增长、群众增收致富。

在七彩和村农旅小镇客厅,宋疃镇相关负责人告诉记者,小镇采取党支部引领合作社发展模式,成立“兴和种植专业合作社”,制订“4321”盈利分配计划(村集体40%,分红30%,合作社20%,村级公益金10%),投资约750万元建设335亩七彩和村苹果标准化种植园。种植新品种苹果树苗1.2万株,引进3名烟台现代果业科学院专家,为种植园建设提供技术和人才支撑。果树成熟后,预计丰产期亩产量在5000斤以上,每亩净利润可达1万元。

在参观中,记者注意到,在小镇重点建设项目中,水果交易中心聚力建成面向全国的分拨中心、交易中心,打造现代化农产品交易平台和区域性水果集散中心,实现以“果”引“流”、以“果”促“流”,推动皖北地区水果交易、展示、仓储、物流等高度聚集,为农产品种植者、经销商、批发商和消费者提供高效便捷的交易和物流服务。

乡村要振兴,产业链布局至关重要。宋疃镇依托夯实的果业基础、丰富的旅游资源和文化资源,将果业资源与农业旅游相结合,盘活乡村“沉睡”资源,因地制宜探索“农文旅”融合发展模式,开发生态研学、特色民宿、农耕文化体验、休闲采摘等农旅业态,打造集果树种植、生态观光、田园游乐以及文化体验等多功能于一体的七彩农文旅全产业链,稳步推动“和美乡村”向“美丽经济”转化,持续拓宽乡村振兴之路。

在电商产业发展方面,宋疃镇建设中农联皖北农产品物流园、和村电商服务站军王电商点等多个电商配套站点,借助淘宝、微信等互联网平台,拓展品牌策划、“互联网+”新路径,将和村苹果等10余种农产品远销至上海、南京、马鞍山等地,累计销售苹果达50余万单130余万斤,强力带动周边多种产品销售,初步构建了集农产品服务、旅游服务、旅游商品和信息服务于一体的电子商务产业生态园。

12月25日

《中国商报》1版刊发文章

年末生产忙

年末将至,企业开足马力,争分夺秒赶订单,全力冲刺年度目标,呈现出一派热火朝天的生产景象。图为位于安徽省淮北市濉溪经济开发区的一家公司生产车间内,工人正在生产摩托车和电动车的组合开关、调速转把等配套产品。(CNSPHOTO提供)

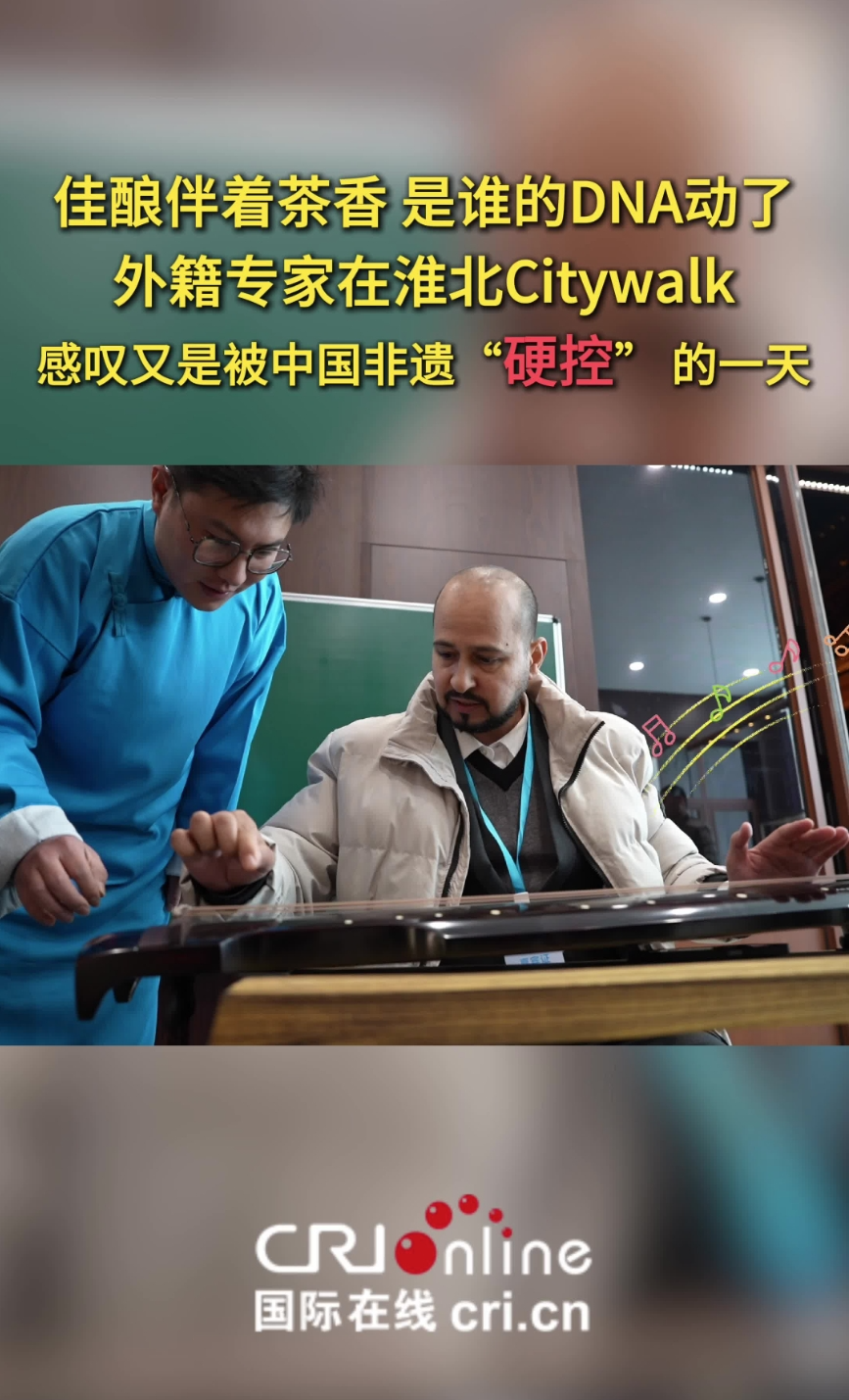

国际在线报道(记者 黄蓉):12月19日,“机遇中国——长三角高质量一体化”网络国际传播活动在安徽省淮北市启动,来自埃及、英国、白俄罗斯、尼日利亚、尼泊尔、柬埔寨、约旦等国的外籍专家和媒体记者先后参观了刘开渠纪念馆、淮北市博物馆(中国隋唐大运河博物馆)、南湖湿地公园、口子酒文化博览园以及濉溪古城。外籍专家们对淮北从“煤城”到“美城”的绿色转型之路赞叹不已,并感叹这里流淌着的运河文化生生不息,“古韵”与“新颜”交相辉映。

淮北这座曾“因煤而建、缘煤而兴”的城市,走出了一条由“煤城”变“美城”的绿色转型之路,其中非常有代表性的一项工程就是“采煤塌陷区生态综合治理工程南湖项目治理区项目”,由此建成的南湖湿地公园是皖北地区规划面积最大的水上休闲度假景区,也是淮北市首个通过煤炭塌陷区治理形成的湿地公园。

外籍专家和媒体记者在南湖湿地公园内合影留念 摄影 曲艺

中央广播电视总台尼泊尔语外籍专家拉姆萨尔在南湖湿地公园拍摄视频,向海外网友介绍淮北的生态美景 摄影 曲艺

在参观南湖湿地公园时,中央广播电视总台尼日利亚籍专家乌斯曼·萨米努·阿勒哈桑看着眼前的美景向记者说道,“如果你们不告诉我,我很难想象这里曾是矿坑,这是个很了不起的尝试。”“淮北市的转型之路为类似的资源型城市提供了宝贵经验,也让我感受到中国对生态治理的重视。”中央广播电视总台柬埔寨语部外籍专家陈世龙说。

运河文化生生不息 濉溪古城换新颜

今年是中国大运河申遗成功十周年。大运河是中国古代水利工程,包括京杭大运河、浙东大运河和隋唐大运河三个部分,全长3200公里,地跨35座城市,淮北市则是35座城市之一。

走进淮北市博物馆(中国隋唐大运河博物馆),在运河遗韵厅内可以看到52米长的巨幅东阳木雕壁画,隋唐运河开凿、巡游、漕运、码头繁忙的场景仿佛浮现眼前。从馆内的展品可以感知隋唐大运河的繁华盛景。

外籍专家参观淮北市博物馆(中国隋唐大运河博物馆) 摄影 曲艺

在参观完淮北市博物馆(中国隋唐大运河博物馆),外籍专家又来到了濉溪古城。据介绍,濉溪古城原有两条东西走向的街道,被称为前大街和后大街,前大街即“濉溪老街”,老街最早因水运码头兴起,宋代时又因水运交通便利而兴盛,被称为“濉溪口”,明清时达到鼎盛,清末进行了大规模的修缮,完工后的老街用青色瓦子石铺成,街面青石铺砌,光滑如镜,俗称“石板街”。

凭借厚重的运河文化底蕴,乘上文旅融合发展的东风,这条总长650米、保存着原有古朴风貌的石板街如今焕发新的生机活力,游人络绎不绝。这里有许多年轻人喜爱的文创店,也有很多展现非遗技艺的商铺。

濉溪古城剪纸艺人仅用几分钟就为英国专家林柏瑞(右)剪出了一幅肖像画 摄影 曲艺

埃及专家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利(右)在濉溪古城学习泥人面塑 摄影 曲艺

12月20日

中央广电总台国际在线发布

【视频】外籍专家探秘淮北

感受“微风皖韵”的别样魅力

悠久历史传承、传统非遗齐聚、多彩民俗荟萃……淮北可谓是一座挖不尽的文化“宝藏”城市。12月19日,来自埃及、英国、白俄罗斯、尼日利亚、尼泊尔、柬埔寨、约旦等国的外籍专家们走进淮北市濉溪古城、口子酒文化博览园等地,观非遗展示,听古琴演奏,赏民俗文化,近距离品味这座城市的无限魅力。

淮北历史看濉溪。作为“运河故里、水韵酒乡”,濉溪见证了春秋百家争鸣的灿烂文化,也目睹过魏晋风骨的洒脱。可口诱人的特色美食,琳琅满目的杂货商号,高超精湛的非遗技艺,烟火气十足的民俗项目……夜幕下的濉溪古城,让外籍专家们流连忘返。“浸润在茶香和酒香中的濉溪古城充满魅力,从这些非遗项目和民俗文化中,我感受到了中国传统文化不竭的生命力和魅力。”中央广播电视总台白俄罗斯语外籍专家玛丽娅感叹。

谁说覆水不能收?在淮北,污水“活”了!据市水务局12月23日发布数据,淮北再生水利用率达到34%,高于29%的全国城市再生水利用率。全国首批50个再生水利用重点城市中,淮北是全省唯一入选地市。

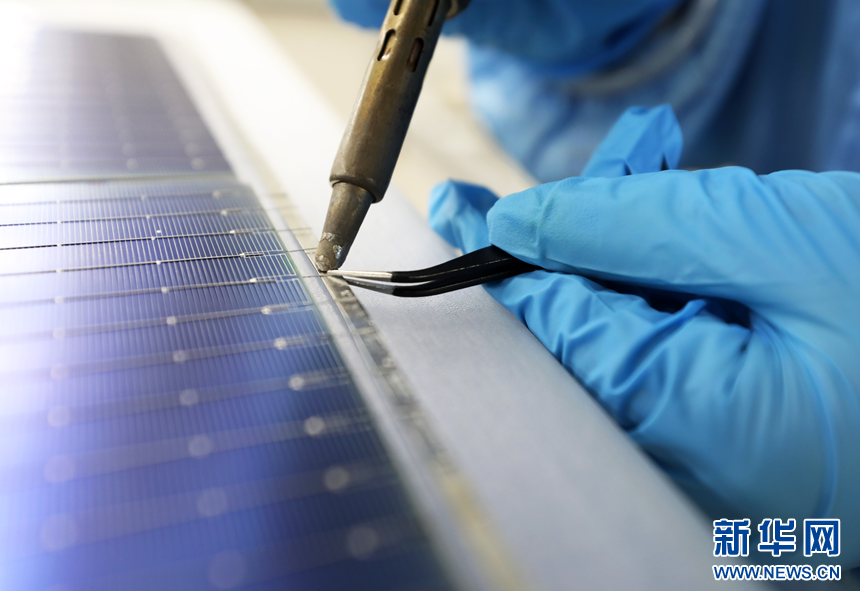

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在赶制太阳能发电光伏组件产品。

近年来,淮北市杜集经济开发区加快绿色能源领域产业布局,坚持招大育强,规模快速壮大,带动了光伏产业链配套企业升级发展。新华网发(李鑫 冯冬梅 摄)

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在赶制太阳能发电光伏组件产品。

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在赶制太阳能发电光伏组件产品。

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在赶制太阳能发电光伏组件产品。

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在赶制太阳能发电光伏组件产品。

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上生产的太阳能发电光伏组件产品。

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在赶制太阳能发电光伏组件产品。

12月16日,安徽省淮北市杜集经济开发区一家新能源生产企业车间生产线上,工人正在操作生产设备。

央广网淮北12月4日消息(记者徐鹏)人民城市人民建,人民城市为人民。从传统资源型城市到生态宜居之城,近年来,安徽淮北深入践行以人民为中心的发展思想,稳步推进城市更新,不断改善人居环境,完善城市功能,提升城市品质,构筑宜业宜居的人民之城、幸福之城,努力让人民群众的生活更舒适、更美好。

煤矿塌陷地 变如画生态园

生态环境是关系民生的重大社会问题,良好生态环境是最普惠的民生福祉。

湖面平静如镜、芦苇迎风摇曳、鸟儿欢快飞翔······初冬时节,记者走进淮北市南湖国家湿地公园,在这里,蓝天、碧水、候鸟相映成景,一幅多姿多彩的生态画卷映入眼帘,让人心旷神怡。其间,成群的候鸟沐浴在冬日暖阳中,为南湖增添了新的生机与活力。

南湖国家湿地公园(央广网记者 徐鹏 摄)

南湖国家湿地公园是皖北地区规划面积最大的水上休闲度假景区,也是淮北市首个通过煤炭塌陷区治理形成的湿地公园。目前,建有22处景点,45座特色景观桥梁,其中,仿制北京颐和桥的“十七孔桥”是观赏公园景色的最佳区域。

“我们探索形成‘深改湖、浅造田、不深不浅种藕莲’的生态治理模式,走出了一条可持续发展的转型之路。”景区工作人员告诉记者,“自2013年以来,我们这里经过多年建设提升,终于把这一塌陷的湖区建成一座功能齐全、配套完善、环境优美、宜游宜居的大型城市湿地公园。”

南湖公园是淮北以采煤沉陷区综合治理为突破口的典型代表。记者了解到,当地结合现有矿区特色,打造朔绿金湖、南湖、凤栖湖等一批旅游观光景区,将昔日的“矿山城市”打造成山水在城中、城在山水中的“公园城市”。

暖心会客厅 让服务更亲民

城,欣欣向荣;人,安居乐业。群众每天的吃用住行,一刻都离不开城市管理和服务。

在淮北市烈山区杨庄街道新杨社区的居民会客厅内,前台受理区的工作人员正忙着接待居民,耐心提供便民服务。

新杨社区居民会客厅(央广网记者 徐鹏 摄)

“‘居民会客厅’以空间最小化、功能最大化、体验亲民化服务辖区的居民。”新杨社区党总支书记张艳说,社区以提升亲民化服务为切入点,打造开放式“居民会客厅”,使社区服务模式向邻里化、亲情化转变,让其成为社区居民“共建、共治、共享”的多功能大客厅。

前台受理区由“一岗通办”专员对政策咨询、民政救助、低保办理、退役军人服务、社会保障等民生服务事项,实行“多项受理、一人多岗、一岗多能”的服务机制,为社区居民提供高效便捷的全科服务。

张艳介绍,除了办事区,社区还精心打造了休闲等待区。这里配置了舒服且安全贴心的圆角设计的沙发和椅子,还有茶水、报刊、手机充电等物品,为来办事的居民营造暖心的办事环境;在便民共享区放置了便民工具箱、针线包、雨伞、应急医药箱等物品。

以满城书香 涵养城市气质

一个城市的建设发展要有硬实力,也要有软实力。其中,阅读是获取知识、增长智慧的重要方式,更是传承文明、提高国民素质的重要途径。

市民相山书房内阅读(央广网记者 徐鹏 摄)

午后,记者走进在淮北市相山区相山书房,空气里弥漫着淡淡的纸墨香气,书房内窗明几净,藏书丰富,有市民端着咖啡悠闲阅读,也有市民专心阅读各类书目,还有不少人在此自习。

书房运营方负责人介绍,书房面积600余平方米,于2024年7月试运营,分为成人阅读区、儿童阅读区、唱片室、休闲区域等,放置各类图书13000册,包括文学、历史、传记、军事、艺术、少儿等种类,打造集“书房+咖啡+文创”于一体的阅读空间和文化服务阵地。

近年来,为满足人民群众日益增长的文化生活需要,淮北市采取新建、改扩建等方式,建设打造“书香淮北”城市书房项目,探索全民阅读服务体系,增强市民、游客、学生等群体的文旅体验感。

书香淮北,高品质的城市阅读服务体系点燃了全民阅读热情,为城市文化和经济高质量发展注入了新活力。

拓宽就业路 村企联建共富

就业是民生之本。现代化城市建设要坚持推动高质量充分就业,聚焦重点群体,进行“一对一”就业帮扶。

正在进行纺织的当地女工(央广网记者 徐鹏 摄)

日前,记者走进淮北市濉溪县刘桥镇杨庄村的安徽莎特针织品有限公司。企业车间内,二十余台设备轰鸣着高速运转,细密的纱线在金属针的牵引下,一匹匹崭新的布料很快便成形下线。二楼的毛巾、清洁布生产加工车间,一条条不同颜色的毛巾在经过包装打包后,将作为外贸产品发往海外市场。

“我们村曾是一个传统农业村,集体经济基础一直比较薄弱。”杨庄村党总支书记、村委会主任李飞介绍道,2021年,杨庄村开启结合党支部引领合作社的土地流转和集体自营模式,流转1500亩土地,通过机械化作业,节约成本,促进增收。

同时,当地村积极引导群众以土地入股合作社,村集体引进童车加工项目、针织品公司,建设冷链仓储物流园等项目,积极创办村企。其中,最大的受益者便是当地群众。

“这里的80位工人基本都是村民,大部分技术工人每个月都有八九千工资,普通的也有三四千,管理岗甚至能超过一万元。”李飞坦言,家门口解决了就业,增加了收入,老百姓的干劲也越来越足,“今年4月开始试生产,从7月到现在每个月都有200万左右的销售额。此外,厂房租金算我们村集体收入,村里还有企业20%的股份,一年能有几十万的收益。”

12月10日

安徽日报2版刊发文章

淮北市段园新型功能区依托“飞地”优势,

优化营商“软环境”——

平台招商 构筑园区发展“强磁场”

牢记嘱托担使命 感恩奋进开新局

牢记嘱托担使命 感恩奋进开新局

——访中共淮北市委书记汪华东

12月18日上午,记者刚走进淮北市华力蔬菜专业合作社9号节能温室,顿时一股热气扑面而来,里面夹杂着淡淡的菜香味,一株株翠绿的茼蒿在阳光照耀下如翡翠般晶莹通透,几名村民正忙着收割、打捆、装箱。

“作为一种食药两用的蔬菜,茼蒿一年可连种五茬,一个棚一茬茼蒿可收2000公斤,一茬纯收入可达4000元。”华力蔬菜专业合作社党支部书记陈永才说,合作社现有节能温室204栋,蔬菜种植面积2000余亩。

陈永才告诉记者,淮北市相山区渠沟镇油坊村把设施蔬菜种植作为强村富民有力抓手,通过“支部+合作社+农户”模式,于2008年成立华力蔬菜专业合作社。“成立之初,合作社种植番茄、黄瓜等传统蔬菜,特别是番茄生长周期长,受价格波动影响,市场上不占优势。”陈永才说。

近年来,在大户示范和科技加持下,合作社致力于无公害绿叶菜的种植推广,促进大棚蔬菜种植品种多样化,生菜、奶白菜、茼蒿、木耳菜、苦菊、香菜等“快菜”种植面积持续扩大,已占总种植面积一半以上。

“绿叶菜是一类主要以鲜嫩的绿叶、叶柄和嫩茎为产品的速生蔬菜。”淮北市淮优农产品蔬菜产业协会会长牛成河说,由于生长期短,采收灵活,像上海青这类绿叶菜一年可连种七茬。

牛成河也是相山区至诚蔬菜专业合作社理事长,他的大棚绿叶菜种植面积已达68亩,年纯收入100多万元。

走进至诚蔬菜合作社大棚,一片片清新绿意映入眼帘,菊花心、上海青等绿叶菜蓬勃生长、生机盎然。

“现在菊花心批发价1块钱一公斤,虽比去年同期低,但每亩6000公斤的产量,收益也很可观。”牛成河给记者算了一笔账,一栋大棚一年种植“快菜”可收获六七茬,按照每茬纯收益3000元计算,一年下来也能有约2万元收入。

在发展绿叶菜种植过程中,至诚蔬菜专业合作社注重质量品牌建设,推广膜下滴灌、水肥应用一体化等现代栽培技术,种植的上海青、菠菜、生菜、茼蒿等绿叶菜被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品,市场供不应求。

“每天傍晚,在省道101线渠沟镇田庄路段,都有批发商的十几辆大货车把我们种植的绿叶菜运往徐州东高、雨润两大市场销售。”牛成河说,相山绿叶菜知名度越来越大,油坊村也成为名副其实的“蔬菜村”。

“油坊村蔬菜产业转型升级的高效益,带动了全镇绿叶菜种植形成规模,实现优质优价。”渠沟镇党委书记王谭俐告诉记者,目前,全镇蔬菜种植面积近1万亩,年产芹菜、茼蒿等蔬菜12万吨,年产值超2亿元,带动村集体增收526万元,村民增收368万元。(记者 吴永生 通讯员 邹晨光 谢 琼)